農業者年金の受給について

旧制度の農業者年金について

(平成14年1月1日以前に納付した保険料を年金として受給します)

経営移譲年金

経営移譲年金を受給するためには、自己所有・耕作農地のすべてを、65歳の誕生日の2日前までに後継者や第3者に移譲する必要があります。

移譲の方法には、次の方法等があります。

- 後継者に農地を使用貸借する。(期間10年以上)

- 後継者に農地を一括贈与する。

- 第3者に農地を賃貸借する。(期間10年以上)

経営移譲後は、JAで受給のお手続きをしてください。

なお、経営移譲する1年前の日(基準日)から1年間は、農地の移動(転用、売却等)ができませんので、63歳以前から経営移譲の準備を行うことを推奨します。

農業者老齢年金

農業者老齢年金は、経営移譲年金を受給しない方が対象になっており、経営移譲の必要はありません。65歳になったらJAで受給のお手続きをしてください。

新制度の農業者年金について

(平成14年1月1日以降に納付した保険料を年金として受給します。)

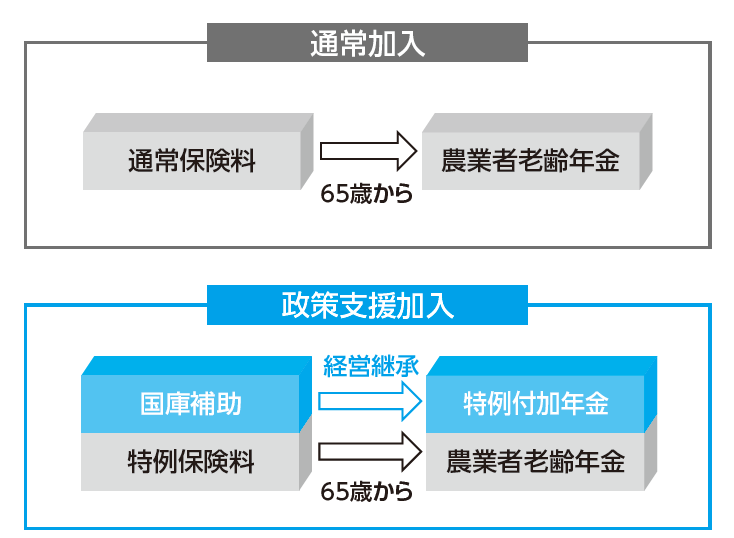

【通常加⼊で保険料を⽀払われた⽅】

【保険料の国庫補助を受けて加⼊(政策⽀援加⼊)された⽅】

農業者老齢年金

原則65歳に達すると受給できます。また、60歳から64歳までの間で受給開始時期を繰り上げることもできますが、65歳からの受給開始より額が低くなります。

受給を希望される場合は、JAでお手続きをしてください。

特例付加年金

特例付加年⾦は、国庫補助(政策支援)を受けていた方で、20年(240か⽉)以上の保険料納付済期間等を満たした⽅が経営継承を⾏ったときに受給することができます。旧制度の「経営移譲」の時期は決まっていますが、新制度ではの「経営継承」の時期は年齢の制限がありませんので、受給開始も経営継承の時期に応じ、ずらすことが可能です。

※60歳以上65歳未満で経営継承を行った場合は、65歳前に特例付加年金の繰上げ請求をすることができます。なお、その場合には、農業者老齢年金も併せて繰上げ請求することになります。逆に、65歳以上又は農業者老齢年金受給開始以降で特例付加年金を請求する場合は、特例付加年金の受給開始は農業者老齢年金と同時にする必要はありません。

●65歳時のお知らせ●

なお、新制度に加えて旧制度の農業者年金にも加入されている方には、新制度と旧制度の2通の封書が郵送されますので、両方ともよくお読みください。

農業者年金受給中の注意事項について

毎年6月1日から30日までの間に、「現況届」を提出してください。

現況届とは、経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかを確認するための届出です。

期日までに提出されない場合は、11月の定期支払いから支給が差し止められることがありますのでご注意ください。

農業者年金を受給中に…こんな時には要注意!

経営移譲年金(旧年金)を受給している方及び、特例付加年金(新年金)を受給している方は、次のようなことがあった場合、受給額が減る可能性があります。必ず、現況届の提出期限より前に、農業委員会へ相談してください。

【共 通】

- 所有する農地を、転用しようと考えている

- 所有する農地を、後継者以外に売買・賃借をしようと考えている

- 後継者が転出した、又は亡くなった

- 自分の名義で農業所得を納税申告した

- 経営移譲した農地等の貸借期限が到来した

- 貸していた農地等の返還を受けた

- 相続や売買により農地等を取得した

- 農地所有適格法人の構成員(組合員、社員又は株主)になった

- 自留地面積が10a(道南を除く北海道20a)を超えた

- 後継者に貸していた農地等又は農業用施設(畜舎・温室等)の返還を受けた

- 貸していた農地等又は農業用施設の返還を受けた

- 相続や売買により農地等又は農業用施設を取得した

- 自留地面積が10a(道南を除く北海道20a)又は基準日時点の農地等面積の1/3のいずれか少ない面積を超えた

- 農業を営む法人の構成員(組合員、社員又は株主)となった

受給者が亡くなった場合

受給者が死亡したときには、JAで手続きを行ってください。

対象者が80歳未満の場合、遺族の方に対し死亡一時金が受け取れます。また、受給者が亡くなり支給停止手続きが行われない場合、年金が過払いになってしまう恐れがあります。過払い分は返金しなくてはなりません。

その他、詳しい内容については、農業者年金基金のHPをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

農業委員会

TEL. 0155-67-2498